提到青綠山水,很多人都會想到《千里江山圖》,而另一幅長達20余米的青綠山水長卷同樣震撼。

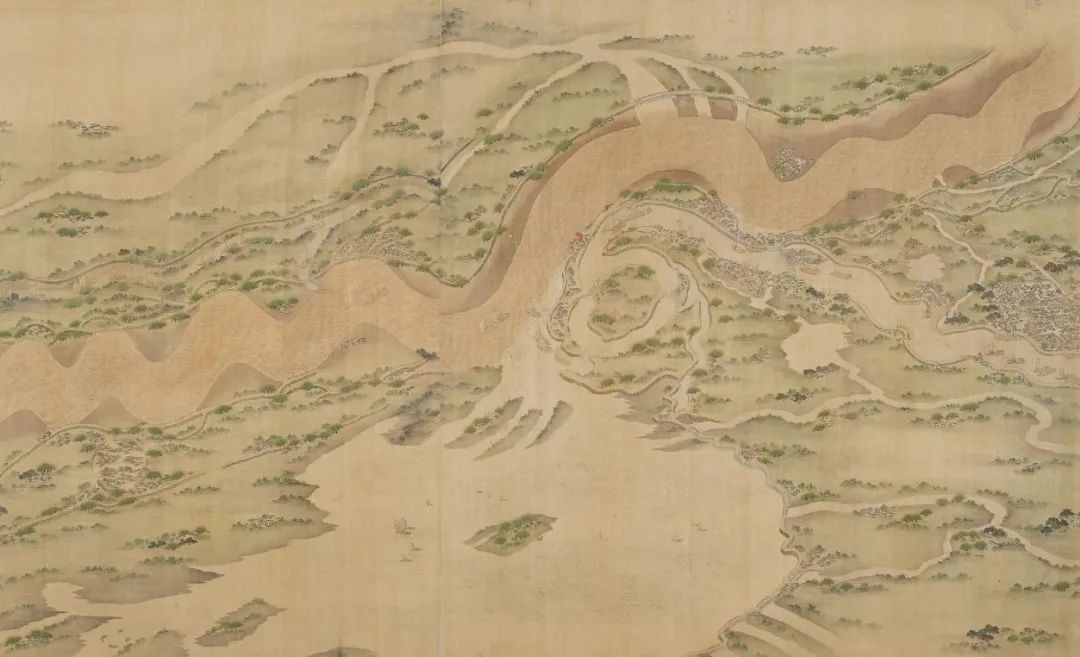

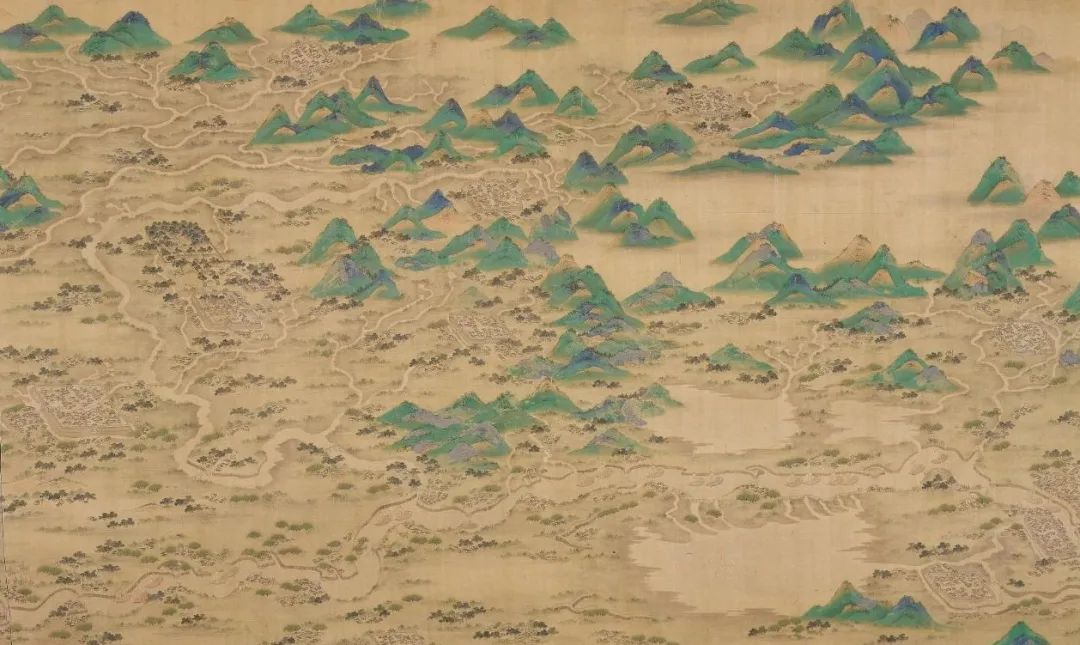

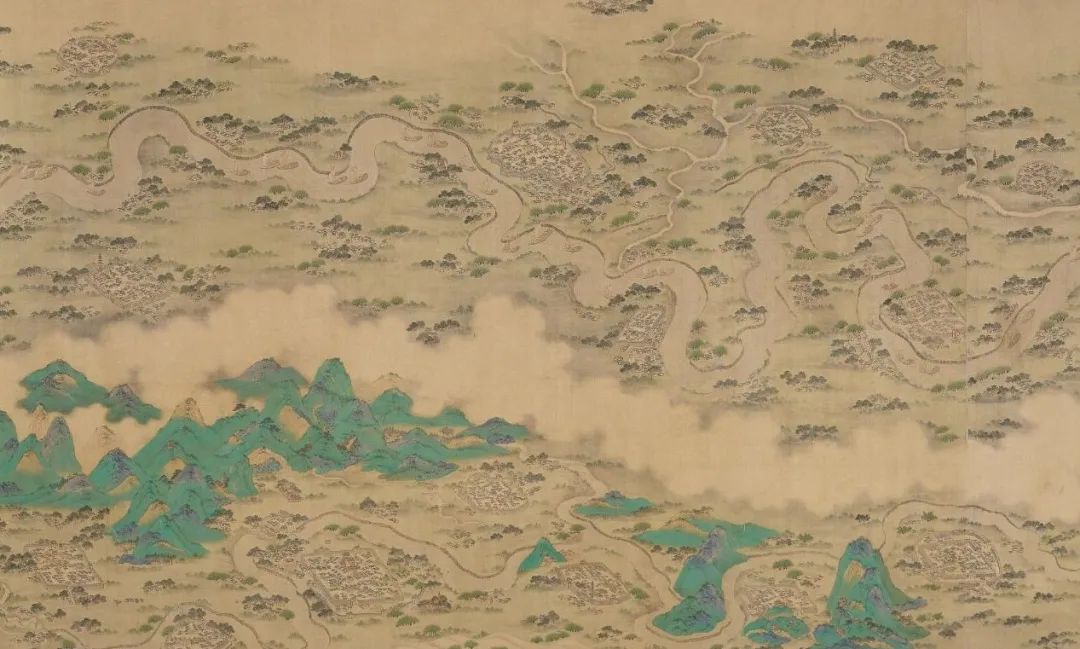

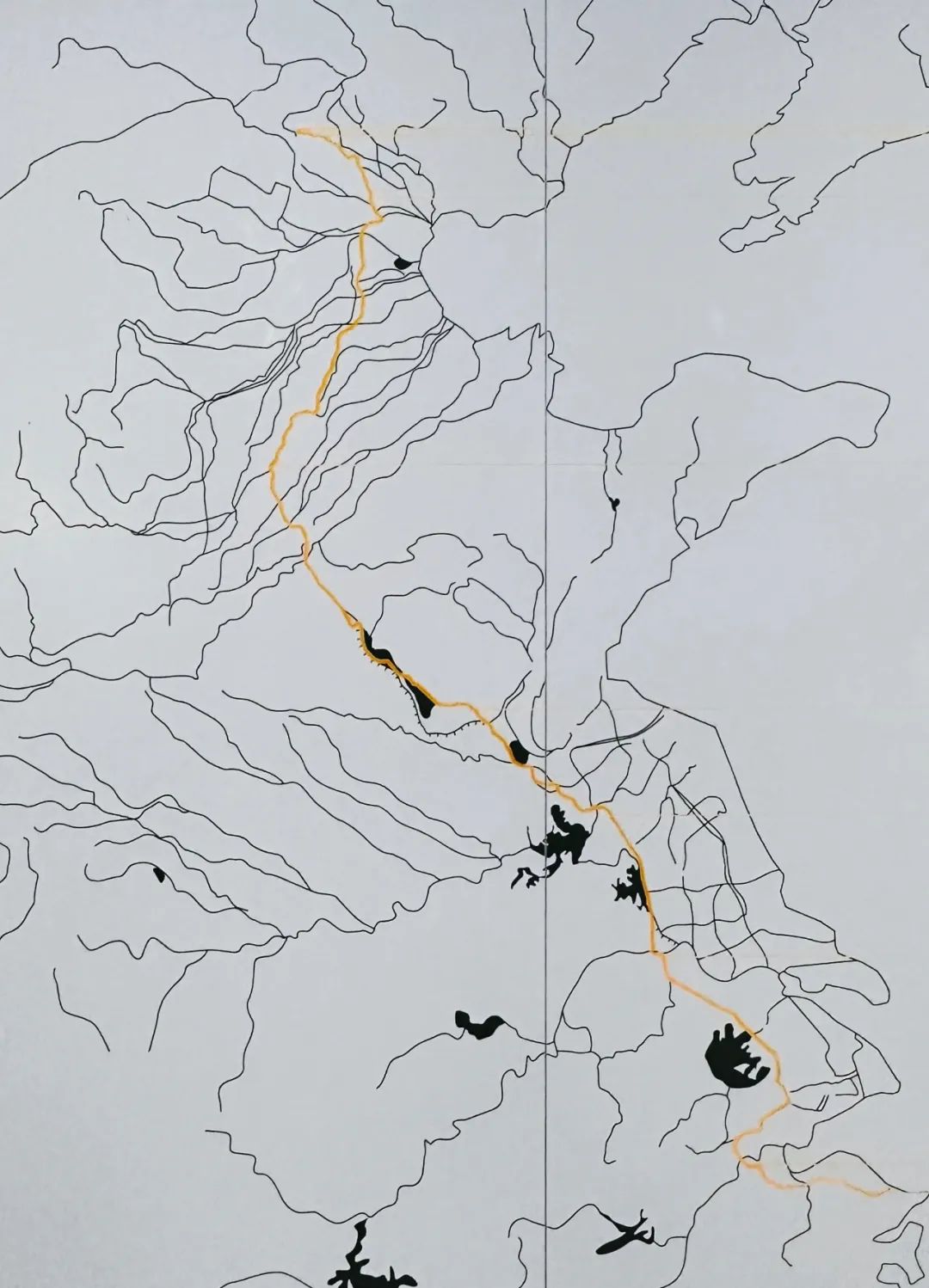

《京杭道里圖》卷首為杭州灣,卷尾止于京城,京杭大運河流經城池及兩岸景觀,在長卷中一一鋪展開來,氣勢恢宏。

△《京杭道里圖》局部

一條大運河,縱貫南北,成為維系中華民族團結統一的重要紐帶。

習近平總書記指出,中華文明具有突出的統一性。中華文明長期的大一統傳統,形成了多元一體、團結集中的統一性。“向內凝聚”的統一性追求,是文明連續的前提,也是文明連續的結果。團結統一是福,分裂動蕩是禍,是中國人用血的代價換來的寶貴經驗教訓。

中國大運河,正是一條促進統一、興盛的使命之河。

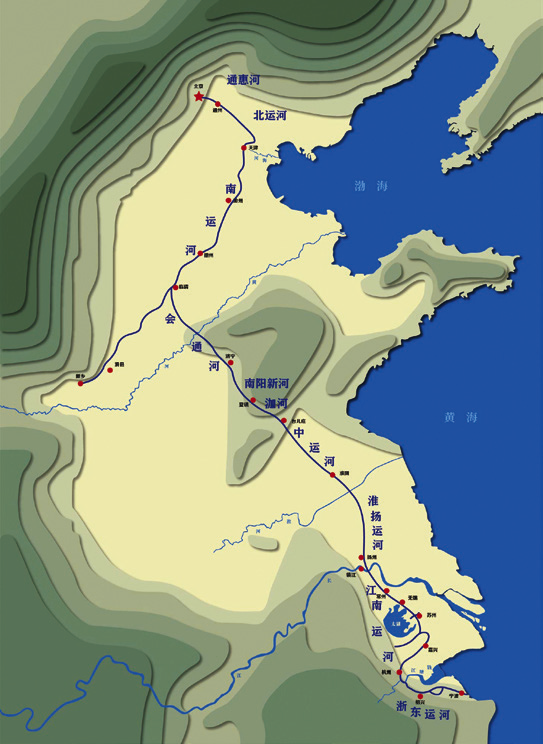

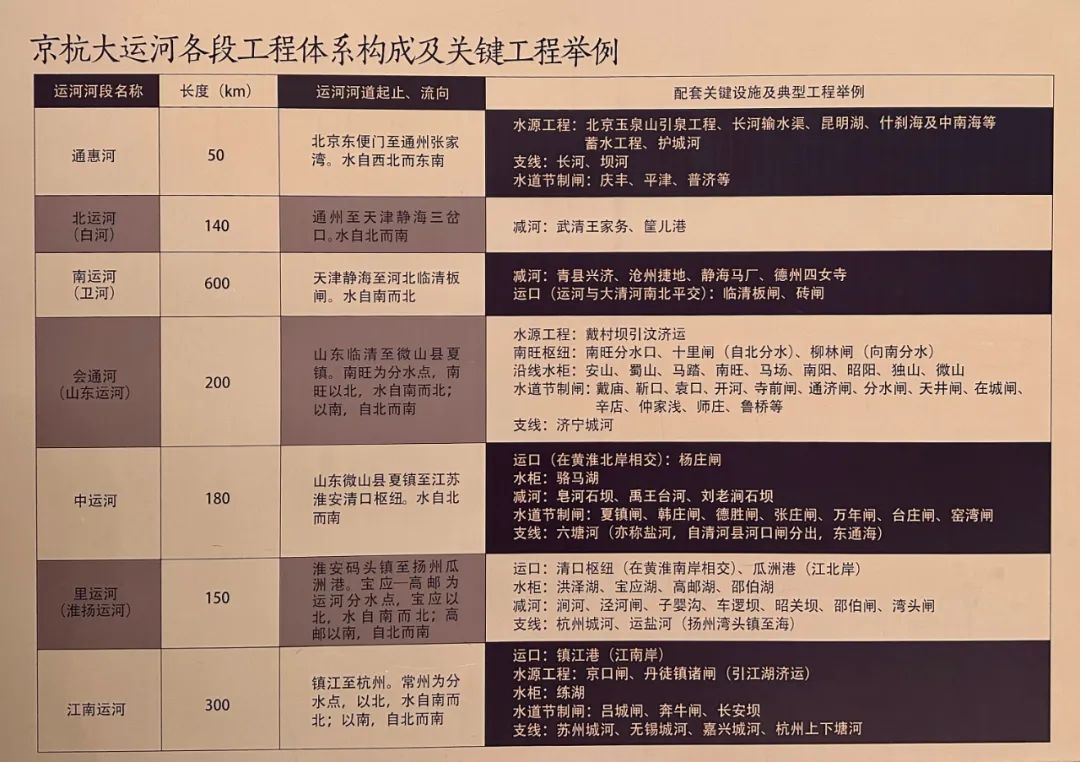

大運河,何為“大”?它包括隋唐大運河、京杭大運河和浙東運河三部分,全長2700余公里,歷經2500余年,地跨北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江八個省級行政區,連通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,是中國古代溝通東西、南北的交通大動脈。

讓我們走進位于江蘇揚州的中國大運河博物館,探索深植于中華文明中的統一性基因。

01

打開中國地圖,我們會發現,中國東部的大江大河幾乎都是自西向東流淌,而大運河串連起五大水系,將南北土地連為一體,將歷代政治中心和經濟中心連通,對中國的政治統一發揮了重要作用。

隋代的統一,結束了長期分裂局面,為了穩固統一局勢,建立一條通暢的交通干道勢在必行。隋朝大規模開鑿、整治運河,以東都洛陽為中心,北至涿郡 (今北京)、南達余杭(今杭州),連通了黃河流域和長江流域,成為連接經濟富庶地區與國都的紐帶。大運河,如同一個大動脈,從此植入了中華大地。

△隋唐大運河

唐宋沿用隋代運河體系,對已有運河進行維護、疏浚擴建和河網改造,推動了社會昌盛和經濟繁榮。

元代定都大都(今北京),國家政治中心北移,運河的走向也隨之變化。元代以隋唐大運河為基礎,新修河道,截彎取直,形成南北直行的京杭大運河。元明清時期,縱貫南北的大運河成為連接北方政治軍事中心和東南經濟文化中心的生命線。

△元明清大運河行經示意圖

四通八達的大運河,為大一統國家持續輸送著重要的營養和能量——漕糧。《說文解字》載:“漕,水轉谷也。”漕運,是歷代王朝將征自田賦的部分糧食通過水路運往京師等地的方式,這一制度和體系跨越多個朝代,穩定地延續了一千多年,對國家治理發揮了不可估量的作用。

沿中國大運河持續運行的漕運系統,促進和加強了中國東部經濟區域的發展和繁榮,穩定了中國的政治經濟格局,保證了國家統一和安全,對古代中國大一統觀念的產生和傳播起到了重要的作用,也加強了地區間、民族間的文化交流。

與大運河意義之大相對應的是工程難度之大,各個朝代在開鑿、疏浚、開發大運河時經受了種種困難,一代代能工巧匠和勞動人民的智慧和努力,成就了這一人類歷史上超大規模水利工程的杰作。

中國大運河世所罕見的時間與空間尺度,彰顯了中華民族自古以來對統一性的實踐與傳承。

02

中華文明的統一性,決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所系。千百年來,大運河的浩渺煙波訴說著“團結統一是福,分裂動蕩是禍”的深刻道理。

通過《運河上的舟楫》展覽,我們可以一窺當國家統一、運河暢通之時,河上的繁榮景象:官府座船、差役船,百姓乘坐的客船、客貨船、渡船,漕船、貨船、漁船等,舟來楫往,競相爭流。

穩定的水路運輸極大地促進了貨物流通,刺激了手工業的發展。大運河所到之處,即是商品貿易發達之所,大量陶瓷、銅鏡、茶鹽、絲棉等貨物由運河送抵全國各地,并進一步通過陸上絲綢之路與海上絲綢之路,銷往海外。

以瓷器貿易為例,水上運輸有利于瓷器的保存和批量運輸,運河的暢通促進了陶瓷生產和貿易,運河沿線的河北、河南、安徽、浙江等地區窯場廣布,技術先進。

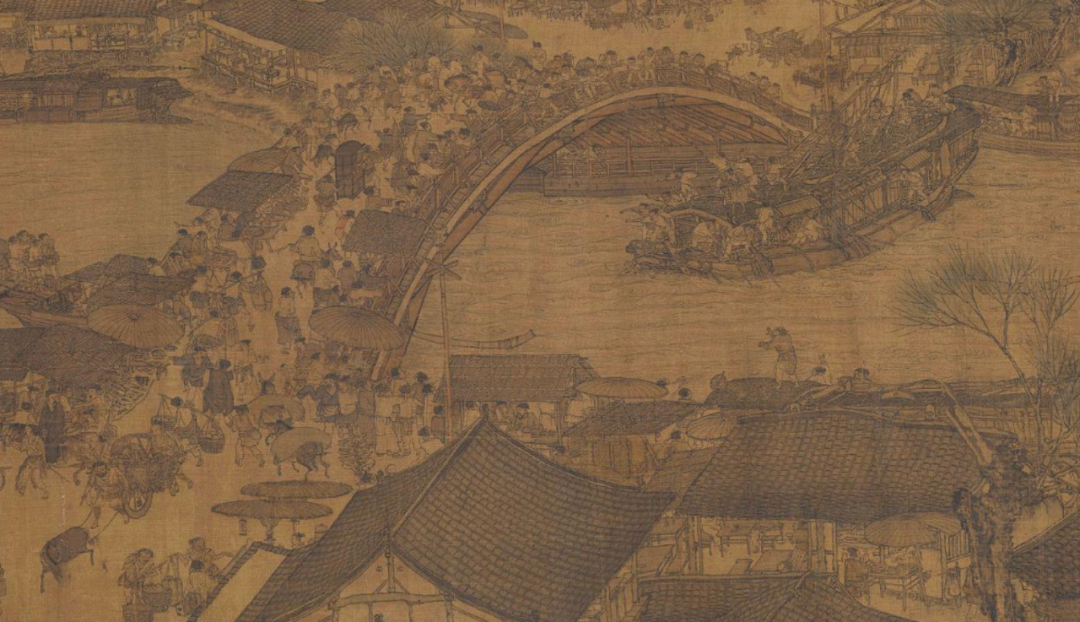

沿著運河,還形成了一條繁華的經濟帶。隋唐以來,大運河沿岸商貿繁榮,城鎮勃興,形成了以洛陽、開封、杭州、揚州、蘇州、淮安等為代表的運河城市群。北宋的《清明上河圖》和清代的《姑蘇繁華圖》,都展現出運河城市“商賈輻輳,百貨駢闐”的市井風情和昌盛繁華的景況。

△《清明上河圖》局部

△《姑蘇繁華圖》局部

反觀分裂動蕩之時,運河阻塞,經濟衰落。

唐朝“安史之亂”后,大運河長久失修,許多河道無法使用,大運河漕運不暢,江淮財賦難達京師,國力銳減,成為唐由盛而衰的轉折點。宋、遼、金長期對峙,北方地區征戰不斷,農業灌溉和運河運輸也遭到嚴重破壞。

如今,步入新時代,大運河重煥光彩,迎來新的復蘇與歷史使命。

△北京通州大運河森林公園

2014年6月,中國大運河成功列入世界文化遺產名錄。

2017年6月,習近平總書記對建設大運河文化帶作出重要指示強調,大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。

今年9月,習近平總書記在浙東運河文化園考察時再次強調,大運河是世界上最長的人工運河,是十分寶貴的文化遺產。大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發時代新風貌。

今天的中國大運河,不僅是重要的文物保護單位和世界文化遺產,更是活態的交通設施、水利工程、生態廊道、文化景觀和旅游目的地,正在書寫出“運河通,物產豐;運河盛,國家強”的嶄新篇章。

△浙東運河文化園

03

大運河不僅是一條維系統一的使命之河、促進經濟發展的繁榮之河,也是推動交流融合的文化之河。

大運河貫通燕趙、中原、齊魯、江浙等多個不同文化區,隨著運河流淌的不僅僅是人員和物資,更是思想和文化。不同區域的文化經由大運河交匯交流,各自保持特色,又互相學習借鑒,促進文化融為一體,增強了文化認同。

“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”,茶文化世代傳承,貫穿于中國人的日常生活中,而飲茶之風的傳播,與大運河息息相關。大運河沿線分布著重要的產茶區,揚州、蘇州、杭州等地的丘陵是天然產茶地,皖南、江西、福建等地的茶葉也可通過大運河轉銷各地。大運河溝通南北,促進了飲茶之風北漸,使飲茶風尚普及全國。

“水路即戲路”,戲曲的發展傳播之旅,也是大運河促進文化交流交融的生動體現。隨著京杭大運河的貫通,南北戲曲交流融合,繁榮興盛。明清時期,“百戲之祖”昆曲風靡大江南北,促進了運河沿岸地方戲的蓬勃發展。四大徽班通過運河北上進京獻藝,兼收并蓄,大放異彩,孕育并催生了被后世譽為“國粹”的京劇藝術。

△昆曲《牡丹亭》

△京劇《霸王別姬》

沿著大運河這條“文化玉帶”,這樣的文化互動與融合還有很多。比如,北京頤和園中的蘇州街為仿造蘇州山塘街建造;天津的楊柳青年畫與蘇州的桃花塢年畫有著千絲萬縷的聯系;等等。

△頤和園蘇州街(上)與蘇州山塘街(下)。

千年水脈,在一代代人的持續呵護和接續建設下流淌至今,綿綿不絕,成為中華文明統一性的重要見證者。

正如習近平總書記所強調的,中華文明的統一性,從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚,決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念,決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心,決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所系。

今天,我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。秉持分不開、打不亂、志不散的共同信念,凝聚萬眾一心的偉力,宏偉目標定能變為美好現實。

來源 | 新聞聯播

受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。